Gagasan bahwa psikologi dan teologi memiliki banyak kemungkinan untuk terus direlasikan satu sama lain—seperti yang disampaikan Spilka & Bridges (1989) dalam Nelson (Psychology, Religion, and Spirituality, 2009: 28)—terdengar masuk akal dan menjadi titik berangkat konsep untuk penulisan artikel ini. Pandangan itu diinterpretasikan, bahwa teologi—melalui banyak representasinya—hendaknya mampu menyentuh jiwa dan mempertimbangkan kondisi alam batin-kultural manusia, selain didiseminasikan di ranah rasionalitas (melalui kuliah, ceramah, atau kotbah).

Inkulturasi melalui nyanyian rohani maupun liturgis, barangkali dapat dikatakan sebagai upaya artikulatif (relasional) untuk semakin mengukuhkan tercapainya makna-makna psikologis-teologia yang terus diperjuangkan sepanjang hayat. Bernyanyi, mendengarkan nyanyian, dengan demikian, merupakan spektrum tersendiri sebagai bagian dari aktualisasi kondisi jiwa seseorang untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, selain melalui ilmu agama yang kita terima.

Saya jadi ingat ketika tahun lalu merayakan misa di Gereja Santo Antonius, Purbayan, Solo. Saya melagukan “Trimalah Ya Bapa” (MB 233) dan seketika menitikkan air mata, hanya karena satu frasa ini: “Trimalah syukur kami, atas sgala kurniamu; trimalah, ya, Bapa, trimalah”. Sementara jika kita membaca, misalnya 1 Tesalonika 5:18, “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”, kurang lebih memiliki makna yang sama, namun aktualisasi jiwa (hayatannya) kemungkinan akan berbeda ketika “rasa syukur” itu dinyanyikan. Hayatan adalah kondisi psikologis, dan ayat tersebut adalah elemen teologia. Kita tentu memiliki pengalaman berbeda dan beragam yang bisa dibagikan, tentang sebuah nyanyian yang mampu “hidup” di dalam jiwa kita.

Tentu saja sebuah lagu yang menyentuh jiwa, katakanlah itu lagu yang “bagus”, bukan hanya soal keindahan bahasanya (lirik). Ia meliputi banyak elemen yang saling melengkapi, salah satunya bagaimana melodi lagu disusun sedemikian rupa sehingga terasa klop dengan liriknya, dan mudah diingat. Meskipun pandangan ini terdengar subjektif, namun lagu yang “bagus” selalu memiliki sisi common sense. Misalnya lagu “Bapa Kami” yang hadir dalam berbagai versi. Ada lagu “Bapa Kami” yang sangat mengena dan mudah dinyanyikan, namun sejujurnya ada pula yang masih sulit diingat sampai saat ini.

Membahas mengenai lagu, lebih spesifik lagu liturgi, nama Paul Widyawan (alm.) tentu sudah tidak asing di telinga umat Katolik. Beliau bersama Romo Prier sejak 1970an telah mewacanakan dan mewujudkan kumpulan nyanyian liturgi yang khas Indonesia, tertuang di dalam buku Madah Bakti. Madah Bakti adalah sebuah buku doa dan nyanyian yang fenomenal serta telah menjadi klasik di dalam kehidupan ummat Katolik di Indonesia. Upaya inkulturasi yang tertuang melalui lagu-lagu Madah Bakti juga dapat dipandang sebagai manifestasi dari pergulatan psikis-teologia, yang disesuaikan dengan situasi kultural masyarakat Indonesia yang begitu jamak.

Uraian di atas hanyalah pengantar untuk menegaskan dan menjadi konsep, bahwa nyanyian dapat dibaca sebagai sebuah lingkaran yang memiliki dua bentangan gradasi, antara psikologi dan teologi. Selanjutnya, uraian ini akan lebih spesifik, yaitu sesuai tugas yang diberikan oleh Romo Prier kepada saya untuk memberikan catatan mengenai lagu-lagu bergaya keroncong karya Paul Widyawan yang tertuang di dalam Madah Bakti.

Dimensi lain keroncong

Nyanyian pujian maupun liturgi di dalam Madah Bakti yang dibubuhkan penanda sebagai nyanyian “gaya keroncong” merupakan dimensi lain dari keroncong yang umumnya kita kenal sebagai musik popular yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Nyanyian bergaya keroncong di dalam Madah Bakti tidak kita lihat sebagai bentuk musik dengan struktur konvensional layaknya keroncong asli “Moretsko” atau stambul “Baju Biru”. Mungkin lebih tepat dikatakan berbentuk “langgam”. Langgam di sini dimaksudkan sebagai bentuk lagu yang tidak terikat struktur tertentu, cenderung lebih fleksibel, dimaknai sebagai nyanyian yang dapat dilagukan dengan “irama keroncong”.

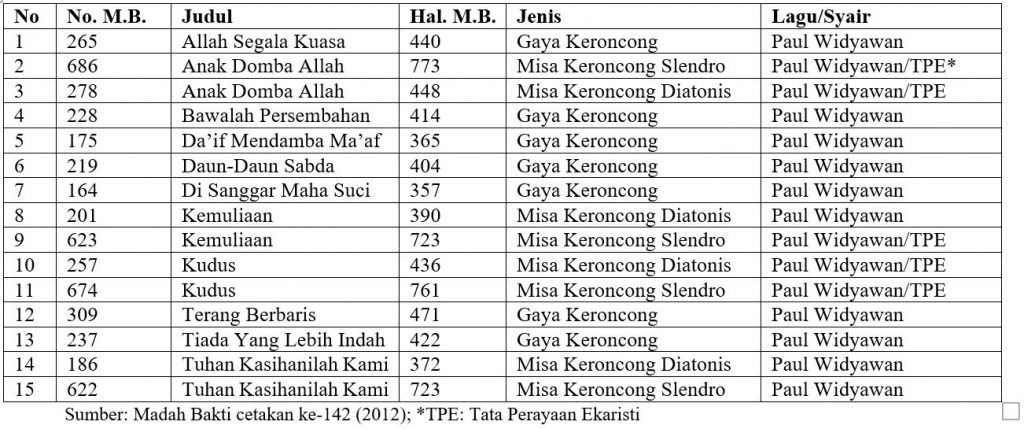

Apabila kita membaca sejarah keroncong, Jenderal Rudi Pirngadi (1960an) melalui Orkes Keroncong Tetap Segar telah memulai upaya pemosisian dan diseminasi keroncong sebagai sebuah konsep irama, di luar upaya Kusbini (sejak 1935, dan dekade 1950an melalui Bintang Radio) yang memposisikan keroncong sebagai konsep estetik yang tertuang pada bentuk, struktur, dan gaya menyanyi yang ketat (pakem). “Keroncong sebagai irama” tentu akan fleksibel, artinya hampir setiap lagu dapat “dikeroncongkan”, atau dibawakan melalui irama keroncong. Begitulah ringkasnya nyanyian bergaya keroncong yang terdapat di dalam Madah Bakti. Berikut ini daftar yang bisa kita simak:

Tampak di dalam daftar tersebut ada tiga jenis yang muncul: (1) Gaya Keroncong; (2) Misa Keroncong Slendro; (3) Misa Keroncong Diatonis. Dapat diinterpretasikan—dan ini tentu subjektif—bahwa gaya keroncong yang dimaksudkan adalah tidak pada peniruan bentuk, namun lebih mirip sebagai susunan melodi lagu yang bisa dilagukan selayaknya melagukan keroncong (dengan cengkok-cengkok tertentu), juga dapat diiringi dengan ansambel musik keroncong. Kemudian Misa Keroncong Diatonis adalah nyanyian liturgi yang bisa dipakai untuk peribadatan, bernada diatonis, yang diartikan memiliki 7 nada (1-2-3-4-5-6-7), beserta kromatisasinya. Lalu Misa Keroncong Slendro adalah nyanyian liturgi yang bisa dipakai untuk peribadatan, bernada pentatonik, yang diartikan memiliki 5 nada (1-2-3-5-6).

Nyanyian yang Ngroncongi dan Interpretasinya

Barangkali tidak semua nyanyian yang tercantum di dalam tabel dapat dikatakan ngroncongi, atau bernuansa keroncong meskipun disebut dengan “gaya keroncong”—atau bisa jadi nyanyian tersebut memang memerlukan interpretasi tertentu. Istilah ngroncongi (lihat pula penelitian Bayu Raditya, 2018), memang memiliki cukup banyak parameter. Selain pada kekhasan melodi lagu (beserta cengkok dan pembawaannya), teknik permainan, juga pada struktur progresi akor yang terbilang sederhana.

Jamak diketahui oleh kalangan pemusik keroncong, bahwa akor I, IV, V, dan II sangat lazim digunakan di dalam lagu-lagu keroncong asli, langgam, maupun stambul. Penggunaan akor di luar yang tersebut dapat menimbulkan kompleksitas tersendiri yang mampu mempengaruhi kualitas intensi dari ngroncongi itu. Yang juga menonjol dari parameter ngroncongi adalah bahwa suatu melodi lagu dapat langsung ter-asosiasi-kan dengan iringannya, artinya jika nyanyian tersebut diiringi ansambel keroncong (paling tidak dari tabuhan engkel cak-cuk-nya), langsung terasa ada common sense yang membawa kita pada suasana musik keroncong: mendayu, nggandhul,dengan tempo sedang.

Ada satu lagu yang terdengar sangat mirip dengan stambul (namun hanya pada frase-frase awal), yaitu “Daun-Daun Sabda” (MB 219), terutama karena susunan progresi akor dan nada-nada alterasi yang muncul di beberapa ruas. Nyanyian lain yang terdengar ngroncongi dapat disebut antara lain “Bawalah Persembahan” (MB 228), “Kemuliaan” (Misa Keroncong Diatonis, MB 201), “Tiada yang Lebih Indah” (MB 237), dan “Tuhan Kasihanilah Kami” (MB 186); beberapa nyanyian tersebut akornya sangat identik dengan langgam. Selebihnya, di luar nyanyian yang dicontohkan pada paragraf ini memang masih perlu dilakukan diskusi kembali dan menarik untuk dipelajari bagaimana nyanyian-nyanyian itu disusun sehingga disebut bergaya keroncong, dan bagaimana dampaknya pula bagi umat. Tentu saja kita bisa memiliki selera dan pandangan yang berlainan.

Pada dasarnya, jika kita kembali melihat dalam konteks “irama keroncong”, maka muncul asumsi bahwa hampir semua nyanyian sebetulnya dapat “dikeroncongkan”, namun untuk mencapai suasana ngroncongi itu bukan hal yang mudah begitu saja. Ada interpretasi yang kemudian bekerja untuk menguliti detail demi detail di dalam nyanyian tersebut—terlebih ketika dilakukan aransemen. Kecermatan pada detail dan pembawaan juga akan berpengaruh. Di dalam YouTube juga telah banyak video-video yang menampilkan aransemen keroncong dari Madah Bakti yang dapat kita dengarkan dan kaji bersama.

Penutup

Tidak dapat dipungkiri, jasa dari Bapak Paul Widyawan, khususnya dalam menciptakan nyanyian-nyanyian bergaya keroncong di Madah Bakti, adalah sumbangan besar yang patut diapresiasi. Menarik untuk dilakukan kajian-kajian lebih lanjut dari nyanyian lainnya, di luar yang tersebut di dalam tabel, dan mengaitkannya dengan keroncong. Tentu saja di luar nyanyian-nyanyian di Madah Bakti yang telah diidentifikasi “bergaya keroncong”, masih banyak nyanyian-nyanyian lain yang mungkin lebih identik dengan keroncong, lebih ngroncongi—ini juga membuka kemungkinan bagi perluasan eksplorasi khazanah aransemen maupun artistik, juga mempertebal irisan psikologis-teologia yang sangat bermakna bagi umat.

//

Contoh lagu-lagu dapat ditelusuri di beberapa akun YouTube: (1) “Madah Bakti DAMIAN”, (2) “Irawan Manik”, (3) “Puji Syukur”.

Artikel ini telah dimuat di Majalah Warta Musik Edisi 06/2023. Atas pemuatan artikel ini saya menghaturkan terimakasih kepada (alm.) Romo Karl Edmund Prier, SJ dan Mas Danan.